La historia de Fabián Antúnez está marcada por la violencia y la injusticia. La primera le arrebató a su padre y a ocho hermanos cuando Sendero Luminoso intentó doblegar al pueblo asháninka en los años ochenta. La segunda lo persigue hoy, esta vez desde la propia Fiscalía de Satipo, una institución que debería protegerlo, pero que ahora lo acusa de secuestro y homicidio por liderar una protesta en la que exigía al Estado atención ante una nueva ola de asesinatos contra el pueblo asháninka del Río Tambo, perpetrados esta vez por el narcotráfico.

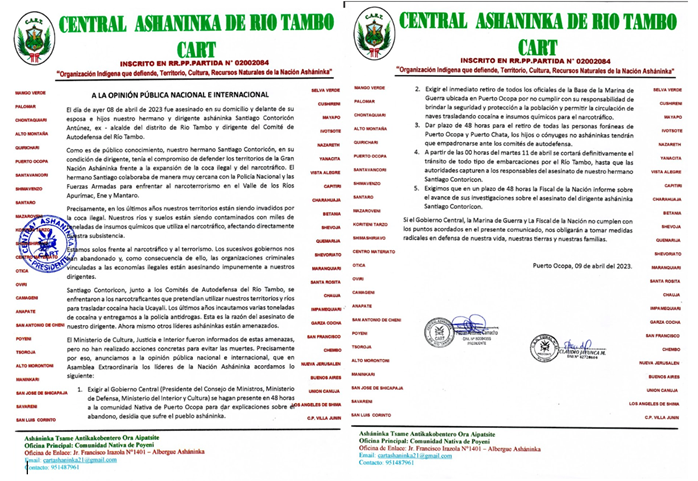

Fue precisamente para exigir protección frente a esta nueva violencia que Antúnez, en su calidad de presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), firmó el pronunciamiento que convocaba al paro. Sin embargo, esa defensa legítima de su territorio y de su pueblo lo colocó en la mira del Gobierno y de la Fiscalía. La respuesta de las autoridades no se dirigió a atender sus demandas contra los narcotraficantes, sino a condenar los actos de la protesta y, de manera particular, a criminalizar al defensor que la lideraba.

Durante el paro y el bloqueo de la carretera en Puerto Ocopa, la manifestación dejó un saldo trágico. En esos días, cuatro civiles, José Valdivia Andamayo (32), Brandom Cruz Rojas (19), Erick Cabrera Cáceres (43) y Adrián Ramírez Fernández (51) fueron reportados como desaparecidos. Posteriormente se presumió su fallecimiento, aunque las circunstancias no son esclarecidas y sus cuerpos siguen sin aparecer.

Este suceso motivó la apertura de una investigación fiscal que actualmente vincula al líder indígena Fabián Antúnez. El expediente Nº 01440-2023-0-3406-JR-PE-01, a cargo del fiscal provincial Rolly Ronald Rivera Medrano, revela una investigación contradictoria que deja dos víctimas: las familias que aún buscan los cuerpos de sus seres queridos y el propio Antúnez, convertido en blanco de acusaciones de un sistema de justicia incapaz de hallar a los verdaderos asesinos.

El caso se convirtió en el reflejo de una justicia que navega a la deriva en la Selva Central. El análisis de los documentos oficiales del Ministerio Público evidencia cómo una acusación construida sobre testimonios protegidos fue cuestionada, rebatida y después modificada tras la declaración de una hermana franciscana, lo que obligó a la Fiscalía a ajustar su versión y cambiar su teoría del caso.

Hoy, el proceso mantiene a un defensor ambiental en calidad de no habido, o prófugo, por haber encabezado una protesta que buscaba proteger al pueblo asháninka. Una protesta que no surgió de su voluntad individual, sino que fue la acción que le correspondía liderar como representante legítimo, canalizando la exigencia colectiva del pueblo asháninka tras el asesinato de su líder histórico Santiago Contoricón y la indiferencia estatal, tal como lo demuestran los múltiples pronunciamientos públicos de la CART.

Pronunciamiento emitido el 09 de abril de 2023 en Puerto Ocopa por parte del CART, único documento que evidencia la firma de Fabian.

El proceso judicial contra Fabián Antúnez no solo evidencia las tensiones de una investigación en curso, sino también un desencuentro más profundo entre el Estado y los pueblos indígenas. Mientras que para la Fiscalía el ejercicio de liderazgo se constituye como una forma de responsabilidad individual, para las comunidades asháninkas este representa la ejecución de un mandato colectivo. Esta distancia de interpretaciones refleja una brecha estructural en la comprensión de la justicia intercultural.

Como lo señala la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, se trata de un error de perspectiva fundamental: “no se entiende la cosmovisión indígena. Ningún líder indígena actúa solo o “porque se le ocurre”. Las decisiones se toman en asamblea, con mandatos claros y decisiones colegiadas que el presidente ejecuta. En el mundo indígena, sobre todo amazónico, la autoridad comunitaria no es vertical ni autónoma: el presidente o jefe ejecuta las decisiones colectivas. Si se responsabiliza a Fabián, se tendría que responsabilizar a toda la asamblea, lo cual carece de sentido.”

El inicio de la criminalización y la falta de justicia para los familiares

El 14 y 15 de abril de 2023, en medio del paro asháninka que bloqueó la carretera de Puerto Ocopa tras el asesinato del líder Santiago Contoricón, desaparecieron José Valdivia Andamayo, Brandom Cruz Rojas, Erick Cabrera Cáceres y Adrián Ramírez Fernández. La respuesta del Estado, en lugar de centrarse en la búsqueda de los cuerpos y los responsables materiales, se enfocó en la figura de Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), que convocó públicamente la movilización.

Mientras la investigación contra el líder avanzaba en medio de la complejidad del caso y la búsqueda de testigos protegidos que señalen al líder, la pregunta fundamental de los familiares ¿dónde están los desaparecidos y quién los mató? seguía sin respuesta. Para ellos, la actuación fiscal se convirtió en una segunda tragedia: la justicia que exigen no es la cabeza de un dirigente indígena, sino la verdad sobre el destino de sus seres queridos. Una verdad que, hasta hoy, el expediente parece haber olvidado.

Los familiares denunciaron la inacción del Estado apenas pasaron los primeros días sin noticias. Ninguna autoridad asumió la búsqueda, y la desesperación los llevó a organizar sus propias brigadas, rastrear los ríos y revisar casas sin apoyo policial. Ante esa falta de acción, las familias comenzaron a denunciar públicamente la indiferencia institucional a la prensa local, nacional e incluso buscaron al Ministro del Interior.

En medios locales como Contrarreloj y La Ruta señalaron que ni la municipalidad, ni la policía, ni la fiscalía actuaban con la urgencia debida. Así lo expresó Evelyn Meza, esposa de José Valdivia, en una entrevista concedida a Contrarreloj a fines de abril de 2023: “Queremos justicia, le pedimos al alcalde que nos apoye, ya son 14 días de desaparecidos. No tenemos ningún apoyo de la municipalidad, de nadie, ni de ninguna autoridad”, denuncia que reflejaba la frustración de las familias ante la falta de respuesta del Estado.

Así lo relató nuevamente Evelyn Meza y Bedy Rojas, mamá de Brandom Cruz, a Exitosa Noticias a fines de mayo de 2023: “Hasta el momento no se sabe nada, no se encuentra ni la moto, no hay nada de pistas de ellos, ni de dónde están… ya son 46 días que no sabemos nada de mi esposo, no tenemos ayuda de la Policía Nacional del Perú de Mazamari, no tenemos ninguna respuesta”. Demostrando la frustración y el agotamiento de semanas de búsqueda sin apoyo ni avances.

Entrevista de Bedy Rojas mamá de Brandom Cruz , entrevistada en Radio Exitosa el 31 de Mayo del 2023

A más de un mes sin noticias, los familiares decidieron viajar a Lima para exigir atención del Ministerio del Interior, pero tampoco obtuvieron respuesta.

Por ello, Ángela Rodríguez, esposa de Erick Cabrera, denunció ante la prensa nacional en un reportaje del diario La República en julio del 2023: “La policía no se movía ni a la esquina los primeros días. Les mostré que el GPS de su celular indicaba una casa en Puerto Ocopa, pero decían que no tenían orden para ir. El 5 de mayo, cuando nosotros mismos recorríamos la zona buscándolo”, testimonio que revelaba ante la prensa nacional el abandono que marcó las primeras semanas de búsqueda de su esposo.

La Defensoría del Pueblo en su sede central en Lima si los recibió y respaldó estas denuncias al advertir en una nota oficial el 29 de junio del 2023 que “los esfuerzos de búsqueda desplegados hasta el momento han resultado insuficientes, hecho que mantiene a las familias en una inaceptable incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos”.

Ahora, mientras las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas que la Fiscalía no les da, un defensor ambiental y de los derechos humanos permanece en la clandestinidad, bajo una acusación que se viene desmoronando. La justicia, en la Selva Central, falló por partida doble: deja un manto de impunidad sobre los verdaderos asesinos y criminaliza a quien defendía el bosque y los derechos del pueblo asháninka.

Anatomía de un expediente fallido: Caso Fabián Antúnez

La estrategia del Ministerio Público para encarcelar y perseguir a Fabián Antúnez está basada en una serie de documentos y acciones que evidencian contradicciones. Como lo demuestra el cambio de la narrativa fiscal, que varió drásticamente al momento en que una prueba testimonial clave hizo insostenible la narrativa inicial de acusación.

Primer acto: Incriminarlo autor intelectual en plena protesta y paro

La Disposición de Formalización Nº 09-2023 fue la pieza que envió a Antúnez a prisión por 18 meses. Basada en testigos protegidos, la tesis era: los ronderos que participaban en el paro retuvieron a las cuatro víctimas y, durante la noche, acudieron al convento donde se hospedaba Antúnez para recibir órdenes.

Según esta versión, el líder asháninka, desde el convento y teniendo contacto directo, «dispuso la desaparición» de los hombres. La imputación era por homicidio calificado. Era una historia y acusación directa, que lo colocaba como el autor intelectual del crimen y en el mismo lugar de los hechos.

Segundo Acto: El testimonio que evidencia la inocencia de fabián

Pero la historia tenía un punto débil: el convento. En su declaración del 19 de febrero de 2024, la hermana franciscana, responsable del «Albergue Casa Misión Santa Teresita del Niño Jesús», conocido por el convento, demolió la tesis fiscal. Con la calma de quien controla el único juego de llaves, la religiosa fue clara: Antúnez llegaba a dormir entre las 8:30 y 10:00 de la noche. Después de eso, las puertas no se abrían para nadie hasta las 5:30 de la mañana. Su respuesta a la pregunta clave fue lapidaria: nadie buscó a Antúnez esas noches «porque nosotras teníamos la llave». Lo cual evidencia que la supuesta reunión nocturna para ordenar cuatro muertes nunca ocurrió.

Tercer Acto: El giro fiscal para salvar el caso

Con su principal argumento desbaratado por la testigo clave, una religiosa que aseguró que Fabián Antúnez no pudo haber dado ninguna orden de matar, pues dormía en un albergue sin señal y bajo llave, la Fiscalía Provincial de Satipo ejecutó una maniobra inesperada. A través de la Disposición de Aclaración Jurídica Nº 25-2025, cambió radicalmente su teoría del caso: ya no se trataba de un homicidio ordenado, sino de una supuesta “autoría no ejecutiva” en el marco de una protesta. En pocas palabras, dejó de acusarlo de ordenar asesinatos para culparlo de liderar un paro donde ocurrieron los crímenes.

La nueva imputación sostiene que Fabián tuvo el “control absoluto del paro” y que “ordenó que nadie pasara por el lugar”. Esa afirmación, sin embargo, carece de sustento fáctico. Ningún testigo lo ubica en el lugar donde ocurrieron las desapariciones y la supuesta “cadena de mando” jamás fue demostrada. El delito dejó de ser un acto directo de violencia y pasó a ser una abstracción: la responsabilidad de ser dirigente.

Para José Saldaña, abogado y especialista en derechos humanos, este giro fiscal responde a un patrón conocido. “Las pruebas que viene utilizando la fiscalía me parecen insuficientes”, señala. “En algunos casos, más bien llaman la atención por su debilidad. Al no tener evidencia sólida, se recurre a una imputación construida sobre la figura del liderazgo, como si dirigir una protesta equivaliera a tener control total sobre todos los actos que ocurren en ella”.

El especialista recuerda que esta estrategia ya fue utilizada en otros procesos emblemáticos. “En el caso del Baguazo, en 2009, se acusó a más de cincuenta indígenas de ser autores de homicidio sin pruebas directas. Luego, en 2019, se aplicó la figura de autoría no ejecutiva contra Walter Aduviri, una herramienta importada del derecho español que permite imputar responsabilidad a quien ejerce liderazgo, incluso sin participación directa”, explica Saldaña. Esa doctrina, cuestionada por la Corte Suprema años después, vuelve ahora como un eco en el caso de Antúnez.

Lo más preocupante, advierte el abogado, es que este tipo de cambios vulnera el derecho a la defensa y desnaturaliza la función del Ministerio Público. “Cambiar la imputación a dos horas antes de concluir con la investigación preparatoria no es una simple corrección jurídica. Significa que la fiscalía está desechando toda la investigación anterior y construyendo una nueva teoría solo para mantenerlo en prisión”, afirma. “Eso revela una práctica persecutoria contra defensores indígenas: si no logran probar un delito, inventan otro”.

La defensa considera que este giro es, en realidad, la admisión del fracaso fiscal. Al no poder demostrar el asesinato, se reconfigura el caso para criminalizar la protesta indígena y justificar la prisión de quien desafió intereses más grandes. En la Selva Central, donde la justicia suele llegar tarde o de manera selectiva, la fiscalía parece más interesada en fabricar culpables que en buscar la verdad.

El defensor que se volvió criminal por incomodar al Gobierno y al narcotráfico

Para entender la tenacidad de la acusación contra Fabián Antúnez tenemos que mirar su trayectoria. Fabián Antúnez Camacho es un líder asháninka nacido en la comunidad nativa de Cheni, en la cuenca del río Tambo, Junín. Su vida estuvo marcada por la violencia de los años ochenta, con Sendero Luminoso. Esa herida se convirtió en la fuerza de defender a su pueblo y su territorio frente al abandono del Estado y de las amenazas que, décadas después, siguen acechando a la selva central.

Como presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), Fabián lideró la defensa del territorio frente al narcotráfico, la tala ilegal y la deforestación. En 2021 encabezó un operativo comunal que logró incautar casi una tonelada de cocaína que era transportada por el río Tambo. El golpe fue tan fuerte que las amenazas llegaron de inmediato. “Malditos campas soplones”, le escribieron, recordando que, en la selva, enfrentar al crimen tiene consecuencias.

Su liderazgo no se limitó al control del territorio. Fabián también impulsó proyectos de desarrollo alternativo y manejo forestal sostenible, buscando ofrecer salidas económicas dignas a las comunidades. Desde la Cooperativa Kemito Sankori, que él ayudó a fundar, más de 300 productores asháninkas cultivan y exportan cacao orgánico y chocolate premiado internacionalmente. “Nosotros no queremos sembrar coca, queremos sembrar futuro”, dijo alguna vez en una asamblea comunal.

Durante su gestión, logró la titulación de ocho comunidades indígenas y gestionó la instalación de servicios básicos, electrificación y conectividad en zonas donde el Estado nunca había llegado. En plena pandemia, organizó patrullajes comunales para evitar contagios y gestionó medicinas para las familias más alejadas. Su papel fue el de un defensor integral: del bosque, de su pueblo y de la vida.

“El trabajo de Fabián Antúnez fue determinante para contener el avance del narcotráfico en una zona donde el Estado estaba ausente”, sostiene Rubén Vargas, exministro del Interior y ex presidente de DEVIDA. “Él y su comunidad hicieron más por la erradicación y la protección ambiental que muchas operaciones oficiales. Lo que hoy vive no es casualidad, es una represalia por haber hecho lo correcto”.

Por eso su encarcelamiento no puede entenderse como un hecho aislado. Su captura, en el contexto de un caso lleno de irregularidades, significa silenciar a un líder que representaba una amenaza real para las redes criminales. “Fabián no sólo defendía el territorio, defendía la posibilidad de que el Estado exista en el corazón del bosque”, resume Vargas. Hoy, su prisión simboliza una triple derrota: la de la justicia que castiga a los defensores, el temor de enfrentar las economías ilegales por temor a ser perseguido y la de un país que abandona a quienes aún creen en él.

El culpable ideal: ¿por qué el sistema prefiere criminalizar a un líder indígena que encontrar a los verdaderos responsables?

La criminalización de Fabián Antúnez no es un caso aislado, sino que responde a un patrón recurrente en el sistema de justicia peruano cuando se enfrenta a líderes indígenas.

Según la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, este caso refleja una forma de actuar frente a aquello que no se comprende, similar a lo ocurrido en el “Baguazo”, donde el sistema judicial mostró serias limitaciones para abordar realidades culturales distintas a la lógica occidental y por ello decidió culpar a su líder, Alberto Pizango, a pesar que el líder no se encontraba en Bagua cuando sucedieron los hechos.

Esta incomprensión estructural convierte a líderes como Fabián en blancos fáciles para la Fiscalía, que prefiere atribuir responsabilidades individuales por actos colectivos en lugar de investigar a los verdaderos responsables materiales de los crímenes ocurridos durante la protesta.

“Ningún líder indígena actúa por decisión individual, las decisiones se toman en asamblea, son colegiadas y con mandatos claros que el dirigente ejecuta. En cambio, nuestro sistema democrático funciona de forma piramidal: la autoridad decide desde arriba, divorciada de la base. En el mundo indígena amazónico ocurre lo contrario: el presidente de la comunidad solo ejecuta lo que la asamblea determina. Por eso, responsabilizar a un solo líder por decisiones colectivas es no entender su estructura organizativa“.

La figura del “líder” se interpreta erróneamente como un autor único con control absoluto, cuando en realidad es un ejecutor de mandatos comunitarios, lo que explica por qué el sistema opta por la ruta más sencilla: criminalizar al rostro visible en lugar de adentrarse en la complejidad del territorio y las redes criminales que allí operan.

“Fabián representa todo eso, como antes lo hizo Ángel Pedro, quien también fue procesado injustamente por el mismo caso. […] enfrentar un proceso penal como este, con una figura extraña inventada para vincularlo a un crimen sin pruebas físicas, es sumamente grave. Se construye el caso sobre declaraciones de personas que pueden tener intereses o beneficios al acusar a un líder indígena. En zonas como la Centralita o el río Wincar, los liderazgos enfrentan a la criminalidad organizada, y desaparecer o encarcelar a sus líderes resulta muy conveniente para esos intereses”.

Por último, el caso de Fabián Antúnez trasciende lo jurídico para convertirse en un síntoma de un sistema de justicia que, frente a su incapacidad para investigar crímenes complejos en territorios abandonados, opta por el camino más expedito: convertir a un líder legítimo en un culpable conveniente.

Mientras las familias de las víctimas claman por justicia y los verdaderos responsables permanecen en la impunidad, la criminalización del dirigente asháninka no sólo revela un fracaso estructural, sino que envía un mensaje peligroso a quienes defienden sus territorios: proteger a tu comunidad puede convertirse en tu propio delito. La justicia que tanto exigen las familias de los desaparecidos no llegará encarcelando a Fabián, sino investigando seriamente qué sucedió en Puerto Ocopa y quiénes están detrás de las muertes que hoy todos lamentan.

Miércoles 29 de octubre de 2025